#storiemetropolitane

Ad ottobre i Mondiali di Canicross a Bardonecchia

Correre su terreni campestri o sentieri naturali insieme al proprio cane, legato con un'apposita cintura per il corridore e con una linea elastica che si aggancia alla pettorina dell'animale. Il tutto nel massimo rispetto del benessere del cane e coltivando un binomio che fa della corsa un vero e proprio divertimento per entrambi. Si chiama Canicross la disciplina sportiva i cui Campionati Mondiali si terranno dal 18 al 20 ottobre a Bardonecchia. La sede di corso Inghilterra della Città metropolitana di Torino ha ospitato la presentazione dell'evento, che è organizzato, sotto l'egida dell'International Canicross Federation, dal CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale in collaborazione con l'associazione sportiva Canicross Italia. Il tracciato sarà testato nel corso di un evento in programma sabato 27 e domenica 28 aprile. Partenza e arrivo sono previsti a Campo Smith, con transito sulle piste da sci e sul sentiero Vie du Viò e passaggi a Les Arnaud e a Melezet.

Alla conferenza stampa sono intervenuti la consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanili, sociali e di parità Valentina Cera, il Vicesindaco di Bardonecchia Vittorio Montabone, il Presidente di CSEN Piemonte Gianluca Carcangiu e Franco Quercia, responsabile nazionale della disciplina per il CSEN. "Per noi è un onore patrocinare questo bellissimo evento. - ha sottolineato la Consigliera Cera - Quando un importante evento internazionale, come i Mondiali di Canicross, si svolge nelle nostre bellissime montagne, non possiamo che sostenere un'iniziativa e uno sport in cui l'interazione cane-uomo e il rispetto del benessere animale sono fondamentali". Da parte sua Gianluca Carcangiu ha parlato di "una disciplina in cui dal binomio cane-conduttore scaturisce qualcosa di molto più importante del semplice gesto atletico. Il Canicross può andare incontro alle esigenze e agli interessi delle nuove generazioni, facendo scoprire la montagna in un'altra veste e portando migliaia di persone a godere della bellezza delle nostre maestose montagne". Per il Vicesindaco di Bardonecchia, Vittorio Montabone, il Canicross è "una disciplina che mette insieme l'amore per la natura, per l'ambiente, per lo sport e per gli animali: valori e sentimenti assolutamente condivisi dall'amministrazione comunale di Bardonecchia".

Il reportage video di questa settimana è pubblicato all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=PceVKVF0NDU

Cos'è il Canicross, come si svolgono le gare e come funziona il binomio cane-corridore

La disciplina sportiva, introdotta in Italia nel 2015, è nata come forma di allenamento estivo per i cani che in inverno trainano le slitte ed è popolare in tutta Europa. In Italia esistono attualmente 10 club di Canicross con 400 atleti tesserati. Per la seconda volta il nostro paese ospita una competizione internazionale, dopo gli Europei del 2017 a Santa Maria Maggiore. A Bardonecchia nel mese di ottobre sono attesi oltre 600 concorrenti provenienti da 30 nazioni e tre continenti, per i quali saranno a disposizione 400 parcheggi per i camper e 1500 posti letto alberghieri.

La conferenza stampa del 23 febbraio è stata l'occasione per spiegare come viene concretamente tutelato il benessere dei cani, di cui devono essere rispettati i bisogni e i ritmi. L'animale non può essere assolutamente forzato a correre, perché quella che l'umano considera una gara lui la deve sempre vivere un momento di divertimento con il suo compagno bipede, in cui sfoga la sua propensione naturale alla corsa. Nel Canicross non viene trainato un oggetto inanimato come una slitta: semmai si corre e si fatica insieme cane e conduttore e la corda che li collega è tesa ma non in tiro. Se i giudici si accorgono che è il cane a trainare il conduttore è prevista la squalifica. Non si gareggia oltre i 20 gradi di temperatura ad altezza cane e non si corre in condizioni di umidità troppo elevata, per tutelare il benessere del cane e del conduttore. Inoltre il canicross è l'unico sport cinofilo che prevede prima della partenza una visita completa di idoneità per il cane, effettuata da un veterinario specializzato, come ha spiegato Chiara Chiaffredo, che fa parte di un team sanitario internazionale che opera nelle discipline sportive cinofile su neve e su terra. "Dobbiamo assicurare al cane le migliori condizioni ambientali e verificarne lo stato di salute. - ha spiegato la dottoressa Chiaffredo – La salute dell'animale si tutela con una grande attenzione allo stile di vita e all'allenamento. Dopo aver effettuato le visite pre-gara. i veterinari sono presenti sul campo durante l'intero svolgimento della competizione, per intervenire in caso di emergenze sanitarie".

Michele Bertolotti, tecnico nazionale del CSEN, ha spiegato che i Mondiali di Canicross a Bardonecchia coinvolgeranno molti giovani della Valle di Susa in un servizio di volontariato a sostegno dell'evento. In prima fila ci saranno gli studenti dell'istituto Des Ambrois di Oulx. La manifestazione sarà aperta ai conduttori disabili e a tutte le generazioni, dai 7 anni in su.

Nonno e nipote sugli sci a Sestriere: Gregorio Bernardi e Bruno Piazzalunga

Una grande passione è sempre all'origine di una grande impresa anche quando non arriva la medaglia d'oro: la Discesa libera dei Campionati Mondiali Juniores di sci alpino sulle nevi francesi di Chatel ha confermato il talento di Gregorio Bernardi, finanziere cresciuto agonisticamente nello Sci Club Sestriere e nella squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali. Con la medaglia d'argento conquistata nella rassegna iridata giovanile Gregorio ha scritto un nuovo importante capitolo di una grande tradizione di famiglia, perché il nonno, Bruno Piazzalunga, originario di Chiomonte, nel 1968 a 24 anni partecipò alle Olimpiadi di Grenoble, chiudendo all'undicesimo posto in Slalom Gigante.

Gregorio, nonno Bruno e la grande passione sportiva che li anima sono al centro dell'ultima delle "Storie metropolitane", che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta con i reportage televisivi che vengono pubblicati nel canale Youtube dell'Ente.

Il reportage video di questa settimana è pubblicato all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=CESlGh_Jwkk

Siamo saliti a Sestriere in una delle rare giornate che Gregorio riesce a passare con la sua famiglia, perché per 5 mesi l'anno è impegnato nelle gare della Coppa Europa maschile e in molte altre competizioni internazionali sulle Alpi, in Scandinavia e, se capita anche in Canada e negli USA. Senza dimenticare che i successi della stagione invernale si costruiscono nei lunghi mesi dellapreparazione atletica estivae negliallenamenti sui ghiacciai, che, tra l'altro, il cambiamento climatico rende sempre più a rischio. Volevamo capire quanto della sua esperienza, della sua passionee dei suoi segreti nonno Bruno è riuscito a passare al nipote, ormai famosissimo nell'ambiente dello sci. Gregorio ci ha confermato che "l'esempio di mio nonnoè stato importante, anche perché quando eravamo piccoliera lui a portare sulle piste noi nipotied è con lui che abbiamo iniziato a sciare. Non posso che ringraziarlo". Il sogno di ogni ragazzo che inizia ad allenarsi e a gareggiare a livello prima nazionale e poi internazionale è quello divincere le Olimpiadio i Campionati Mondiali: era così per Bruno Piazzalunga negli anni ‘60 ed è così per Gregorio oggi, con il pensiero rivolto a Milano-Cortina 2026 ai Giochi Invernali del 2030. "Tutti i giorni ci sacrifichiamo traallenamenti,gare e trasferte. - ci ha raccontato Gregorio - È in fondo una bella vita, ma certamente non possiamo divertirci come gli altri ragazzi della nostra età: ci divertiamo in modo diverso e, per chi di noi fa parte di un gruppo sportivo militare o della Nazionale,la squadra diventa quasi come una famiglia. Ci si allena e si vive tutti insieme". Ma cosa consiglierebbe il giovane finanziere di Sestriere ad un bambino che voglia iniziare a gareggiare? "Consiglierei di non pensare subito al risultato, perché da bambini l'importante è divertirsi e stare con gli altri bambini. Gli allenamenti e le trasferte devono essere un divertimento".

Bruno Piazzalunga ricorda le belle giornate sugli sci con tutta la famiglia, quando i nipotini iniziavano a mettere gli sci ai piedi, ma non crede di avere qualche segreto particolare da trasmettere a Gregorio, perché "di consiglieri tecnici ne ha tanti". Certamente i materiali, le piste, la preparazione degli atleti e la tutela della sicurezza sono cambiati molto da quando Bruno Piazzalunga partecipava alle Olimpiadi. "Ma, in fondo, questi ragazzi fanno le stesse cose che facevamo noi. La differenza è che adesso un buon atleta può prolungare la sua carriera internazionale sino a 30 anni e oltre. Se Gregorio non riuscirà a gareggiare a Cortina fra due anni sarà per la volta successiva. L'importante è che si diverta".

La passione e il talento contano e l'esempio di Gregorio lo dimostra ma, a certi livelli, occorrono anche una famiglia che supporti l'atleta, buone disponibilità economiche e una società sportiva ben organizzata. Dopo i primi rudimenti appresi dal nonno e superata la fase del puro divertimento infantile, come sempre accade, è la società sportiva, e, nel caso di Gregorio, il blasonato Sci Club Sestriere, la "culla" agonistica in cui un ragazzo affina le sue doti naturali. "Per le famiglie il sacrificio economico per portare un ragazzo come Gregorio sulla ribalta internazionale è ingente. Un atleta al primo anno nelle categorie Giovani spende circa 20.000 euro per gareggiare in una singola stagione invernale. - ci ha spiegato Maurizio Poncet, Direttore dello Sci Club Sestriere – L'esempio degli atleti che hanno successo è importante per i ragazzi che iniziano il percorso agonistico ed è motivo di grande orgoglio per la società sportiva che ha selezionato l'atleta e lo ha aiutato a crescere. Nello sport arriva chi ha talento, ma soprattutto chi si sacrifica. Fin dalla categoria Cuccioli abbiamo capito che Gregorio era predisposto per la velocità: sugli sci ma anche in estate con la mountain bike downhill". Un ragazzo di talento, Gregorio, ma anche simpaticamente birichino. "Qualche anno fa eravamo all'Alpe di Mera, in Valsesia, per i campionati regionali Children. - ci ha raccontato Maurizio Poncet – Nel pomeriggio i ragazzi avevano qualche ora libera nel dopo gara. Ad un certo punto l'allenatore Alessandro Giordano mi manda sul cellulare il video di due ragazzi che si tuffano nelle gelide acque del Sesia. Eravamo nel mese di febbraio e quei due erano Gregorio Bernardi e Denni Xhepa (Denni è un giovane e bravissimo atleta di nazionalità albanese, che è nato a Pinerolo, è cresciuto agonisticamente a Sestriere ed ha rappresentato l'Albania nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 – n.d.r). Di primo acchito ci siamo arrabbiati ma alla fine ne abbiamo sorriso, perché in quel video si vedevano due ragazzi a cui non manca certamente il coraggio".

GALLERIA FOTOGRAFICA: La grande passione bianca di Gregorio e di nonno Bruno

VIDEO: Storie metropolitane: Gregorio e nonno Bruno, una vita per lo sci (Durata: 05' 49")

(24 gennaio 2024)

Le radici celtiche della danza degli Spadonari di Giaglione per la Festa di San Vincenzo

Un antico rito che riporta alla memoria cerimonie propiziatorie per la fertilità della terra e la protezione da carestie ed epidemie: questo in sostanza il significato della danza degli Spadonari, che si tiene in occasione della festa patronale di San Vincenzo, protettore dei vignaioli, che si celebra il 22 gennaio e nella domenica successiva a Giaglione. La festa di San Vincenzo è al centro dell'ultima delle "Storie metropolitane", che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta con i reportage televisivi che vengono pubblicati nel canale Youtube dell'Ente.

Il reportage video di questa settimana è pubblicato all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=v57i40YhUC4

La danza delle spade è collegata alla presenza del Bran, un tronco di cono in legno, ornato con nastri, fiocchi, fiori e frutti, dentro al quale viene posto il pane benedetto. La danza prevede movimenti e figure riconducibili agli antichi cerimoniali celtici per invocare la fertilità dei campi, così come i costumi e i copricapi adorni di nastri e fiori colorati. Per tradizione, durante la Messa del giorno di San Vincenzo si tiene una processione intorno alla chiesa e gli Spadonari scortano il reliquiario e la statua del Santo patrono, accompagnati dai rappresentanti delle associazioni locali, dalle autorità civili e dai membri della confraternita maschile. Al termine della Messa, sul sagrato della chiesa, gli Spadonari eseguono alcune danze. Ma la Festa di San Vincenzo a Giaglione non è solo la sfilata tradizionale: ci sono presentazioni di libri, spettacoli teatrali, Messe, le esibizioni degli Spadonari e i concerti, che oggi rientrano nell'ambito del progetto Riti Alpini Valsusa.

Tutti gli attori della festa di San Vincenzo, ovvero le Priore, la Portatrice del Bran, gli Spadonari, la Confraternita, la banda musicale e il Consiglio comunale, hanno un ruolo e una posizione ben definiti nel rito, a partire dalla disposizione nei banchi della chiesa parrocchiale, parati a festa per l'occasione. Le Priore (perché già anticamente a Giaglione vigeva un salutare matriarcato e la festa era ed è organizzata dalle donne) siedono nei primi due, dinnanzi all'altare, della navata destra: nel giorno di San Vincenzo la Priora omonima, la festeggiata, con la sua compagna si sistemano dinnanzi a tutte. Nel giorno dell'Ottava di San Vincenzo è invece la coppia delle giovani a occupare il posto d'onore: alla più giovane delle due spetta solennizzare la giornata. Come ci hanno raccontato le signore giaglionesi che ricoprono quest'anno l'importante ruolo sociale e tradizionale, "le Priore rappresentano la comunità locale e si dedicano alle persone più bisognose di essere aiutate. Svolgiamo anche qualche lavoro per mettere in ordine e abbellire la chiesa parrocchiale e organizziamo i festeggiamenti". Gli scialli indossati dalle Priore sono ereditati in famiglia dalle nonne e bisnonne e sono motivo di orgoglio, perché simboleggiano un compito assolto con il cuore e desiderato sin da bambine.

Ovviamente anche per gli uomini essere protagonisti della festa è un grande onore. Pier Paolo Giors, storico spadonaro giaglionese, ci ha spiegato che "per tradizione, il nostro e quello della banda musicale sono servizi prestati alle Priore, che sono le vere organizzatrici della festa e se ne accollano le spese". Come detto, parliamo di una tradizione che ha radici nell'antica civiltà pre-romana dei Celti, che arrivarono in Valle di Susa provenendo dal centro Europa. Aggiornata nei secoli e resa compatibile con la civiltà e la cultura cristiana, la festa di Giaglione è ancora sentita dalla popolazione; soprattutto dai giovani, interessati a conservare l'identità culturale e linguistica francoprovenzale della comunità, accollandosi anche le spese per realizzare, acquistare e tenere in ordine le tenute degli Spadonari e le spade.

Tornando alla Messa del giorno di San Vincenzo, il Sindaco in fascia tricolore e il suo Consiglio si accomodano nei banchi della navata centrale della chiesa, la Portatrice del Bran e i suoi due accompagnatori in quelli della navata sinistra, dinnanzi al coro, impegnato nei virtuosismi della Messa solenne, che culminano nell'Inno al Santo. I gonfaloni della banda e del Comune sono sistemati sotto l'altare. Anche l'ordine di sfilata nei cortei e nella processione del 22 gennaio è prestabilito. Il 22 gennaio la processione, che è incentrata sulla statua del Santo con le reliquie, si svolge prima della Messa; nel giorno dell'Ottava, invece la segue, snodandosi in ambedue le occasioni intorno alla chiesa. Al termine di ogni funzione religiosa gli Spadonari eseguono sul sagrato della chiesa la danza delle spade, al cospetto delle Priore, delle autorità religiose presenti e del Sindaco, schierato accanto al gonfalone comunale. Il pomeriggio dell'Ottava è allietato dal concerto della banda musicale, preceduto dalla danza degli Spadonari.

Per approfondire l'argomento:

- https://www.valdisusaturismo.it/riti-alpini-valsusa/giaglione-festa-di-san-vincenzo/

- https://www.laboratorioaltevalli.it/blog/sagre-e-tradizioni/giaglione-san-vincenzo-gli-spadonari-rinnovano-lantico-rito-della-danza

GALLERIA FOTOGRAFICA: Gli Spadonari di Giaglione protagonisti della festa di San Vincenzo

VIDEO: Storie metropolitane: gli spadonari di Giaglione (Durata: 05' 53")

(24 gennaio 2024)

"Il fiume va via taciturno" nel romanzo di Giorgia Garberoglio tra la Senna e il Po

Il fiume va via taciturno e Michelle vive un incontro-scontro tra la sua personale esistenza e la storia del Novecento europeo: è il filo conduttore della narrazione di un romanzo che Giorgia Garberoglio, scrittrice e giornalista appassionata e praticante del canottaggio, ha pubblicato recentemente e sta presentando in tutta Italia.

A Torino è stata la sede della Città metropolitana in corso Inghilterra ad ospitare il 17 novembre scorso una delle presentazioni pubbliche del romanzo, a cui fanno da sfondo due fiumi, la parigina Senna e il torinese Po, ma anche vicende tragiche a noi vicine come l'attentato del teatro Bataclan e più lontane, come le barricate durante la Liberazione di Parigi nel 1944: due momenti di violenza e paura, un prima e un dopo che toccano da vicino la vita di Michelle, prima da bambina, e poi da madre e nonna.

Presentando il suo libro, Giorgia ha rivendicato il suo amore per Torino, per il Po e per il Circolo Cerea,di cui è socia. Perché la Cerea è, dopo la Canottieri Limite, il più antico club remiero in Italia, ma è soprattutto il più longevo, svolgendo ininterrottamente dal 1863 attività sportiva e ricreativa. Della trama non sveliamo nulla, per non togliervi il piacere di scoprire un intreccio che propone riflessioni sull'importanza dei sentimenti e degli affetti familiari, ma anche sul significato della passione per uno sport come il canottaggio; uno sport che a Torino è storia ed è presente e che, nella vita di Michelle, è soprattutto una grande passione.

Ma perché ambientare un romanzo anche e soprattutto nel mondo del canottaggio? Lo abbiamo chiesto a Giorgia Garberoglio, che ci ha risposto: "Ho un rapporto molto forte con quel mondo, di cui scrivo per La Stampa. Cercavo da tempo un escamotage per parlare di uno sport di cui sono appassionata". Il canottaggio potrebbe essere considerato il fil rouge della narrazione ma, visto che si parla di uno sport sull'acqua, possiamo parlare di "fil bleu". Perché lo sport sul fiume, come sottolinea Giorgia Garberoglio, "diventa una metafora della vita e il romanzo inizia proprio nella notte dell'attentato al Bataclan, per poi andare a ritroso: proprio come fanno i canottieri in barca sul fiume. Perché quando si è in barca non si sa cosa si ha alle spalle. Possiamo anche interpretare quello che incombe dietro di noi come il nostro futuro, a cui spesso andiamo incontro senza vederlo".

Quello che è certo è che Michelle ed Ettore, i protagonisti di una storia iniziata nella notte del Bataclan, sono fortemente legati con il mondo del canottaggio. Ma c'è una lezione di vita che una disciplina che all'Italia ha regalato una ricca messe di medaglie olimpiche e mondiali lascia ogni giorno alle persone che ne sono appassionate? Giorgia Garberoglio ci ha risposto che per lei "non c'è una vera e propria lezione, ma certamente il canottaggio mi ha cambiato la vita da quando, a trent'anni, sono salita in barca a Roma. Come molte altre discipline, il canottaggio ci aiuta ad affrontare le difficoltà e, a me, ha aperto un mondo. In barca sul Po si vede una Torino diversa, sia che si remi in solitudine, sia che si esca in barca con i compagni di voga. Si scoprono angoli della città che io chiamo il mio giardino segreto".

Non a caso, quindi, Emilia Lodigiani, presidente regionale della Federazione Italiana Canottaggio, intervenuta alla presentazione del libro di Giorgia Garberoglio, sottolinea che "sono ormai tanti i torinesi che negli ultimi anni hanno scoperto il Po, che possiamo considerare come la migliore palestra a cielo aperto disponibile in città. Il nostro è il fiume cittadino migliore d'Italia, con il più lungo tratto navigabile in sicurezza con le barche da canottaggio per gran parte dell'anno. Il rapporto con i cittadini e con il Comune è migliorato negli ultimi anni e i circoli remieri torinesi sono coinvolti nei progetti di valorizzazione ambientale e turistica del fiume. A chi viene a gareggiare a Torino il Po e le società che vi organizzano eventi agonistici lasciano un ottima impressione e un ottimo ricordo".

D'ora in avanti, aggiungiamo noi, i veri appassionati di canottaggio potranno confrontare le loro sensazioni e le emozioni vissute in barca con quelle raccontate nel romanzo di Giorgia Garberoglio.

GALLERIA FOTOGRAFICA: #storiemetropolitane "Il fiume va via taciturno" Giulia Garberoglio

VIDEO: Il fiume va via taciturno (Durata: 04' 29")

(16 novembre 2023)

A Gassino un premio per la valorizzazione del patrimonio artistico

In questa puntata di Storie metropolitane ci troviamo a Gassino, comune della collina torinese che sorge sulla riva destra del fiume Po.

La struttura ad anello del nucleo originario del borgo e l'impianto semplice ordinato su due assi ortogonali racchiudono i monumenti più significativi del Comune, tra cui la Chiesa dello Spirito Santo, che rappresenta un importante esempio del Barocco piemontese.

Proprio per questo la Pro Loco locale, la Confraternita dello Spirito Santo e le associazioni Amici del Calcare di Gassino e Allievi Licei Artistici hanno istituito la prima edizione del Premio "Chiesa dello Spirito Santo" al fine di promuovere la creatività di studenti e studentesse dei licei artisti attraverso la valorizzazione delle eccellenze storiche, artistiche e architettoniche del territorio.

Un lavoro di squadra che vede la partecipazione di Franco Gambino, l'ideatore del Premio, Guido Savio, presidente della Pro Loco, Carlo Bosco del Centro Studi Colline del Po, Mauro Dal Pont della Confraternita dello Spirito Santo, Pier Carlo Porporato, presidente Amici del Calcare di Gassino, Luciano Cappellari degli Allievi Licei Artistici e, ovviamente, il "padrone di casa" Don Carlo Fassino.

"Il premio" spiega Franco Gambino "nasce come occasione di conoscenza del monumento in un'ottica di valorizzazione più ampia del territorio gassinese in tutti i suoi aspetti".

"Una volta raccolti tutti gli elaborati" continua Gambino "realizzeremo una mostra e, entro l'estate, organizzeremo la cerimonia di premiazione alla presenza della madrina del premio, Nicoletta Bolaffi, e di tutti gli sponsor".

La giuria del premio è composta da Francesco Capello per la sezione pittorica, Fabio Viale per quella scultorea e Cesare Roluti per quella architettonica.

Le prime ad arrivare a Gassino, per vedere dal vivo il monumento, sono state tre classi del Liceo Artistico Cottini di Torino, che martedì 14 novembre, grazie ad un servizio bus messo a disposizione dalla Città metropolitana di Torino, che patrocina il premio, si sono messe all'opera sulle tre sezioni proposte.

Guidati dal professore di Architettura Davide Anzalone e dalle professoresse Sandra Ferroni per l'Architettura e Marina Arnò per la Scenografia, gli allievi e le allieve del Liceo torinese hanno trascorso la mattinata tra schizzi, fotografie e rilievi strumentali che serviranno ad elaborare il progetto da presentare al concorso.

"Questa esperienza" ha sottolineato la professoressa Arnò "è un'occasione importante per mettere in pratica le competenza teoriche apprese in classe. Dal punto di vista scenografico tenteremo di fare una proposta semplice e realizzabile che miri a valorizzare la Chiesa del Santo Spirito".

Il premio è anche un'occasione per approfondire aspetti geologici del territorio e portare l'attenzione sul calcare di Gassino, conosciuto anche come "pietra di Gassino" e "marmo di Gassino", un materiale diffusamente utilizzato nel periodo del Barocco Piemontese.

Del calcare locale si occupa da anni l'associazione CaCo₃+Ga Amici del calcare di Gassino in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro loco.

È noto, infatti, fin dalla seconda metà del '700, grazie agli studi del naturalista Carlo Allioni, che nel calcare di questa zona si sono trovati fossili di una certa importanza, come denti di squalo o resti di altri animali marini oggi custoditi al Museo di scienze naturali di Torino e nei dipartimenti di paleontologia dell'Università degli studi di Torino.

"A Gassino tra il Seicento e Settecento" spiega il presidente dell'Associazione "si estraeva una grande quantità di un marmo di colore grigio o biancastro dal caratteristico aspetto cromato lucido e non molto duro, che venne largamente utilizzato per colonne, altari, pavimentazioni e persino statue. Ne sono esempi la Basilica di Superga, il colonnato del Palazzo dei marchesi di Barolo, il porticato dell'Università, la facciata di Palazzo Madama e numerosi altri palazzi e chiese, tra cui la nostra Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo di Gassino".

Il premio, seppur alla sua prima edizione, ha tutte le carte in regola per uno sviluppo futuro a vantaggio del territorio in tutti i suoi aspetti.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Storie metropolitane: Premio Chiesa Spirito Santo

VIDEO: Premio per la valorizzazione artistica a Gassino (Durata: 04' 03")

(24 ottobre 2023)

Una dama gigante a Condove, appello a donare il sangue

C'è un gioco della dama gigante nel centro di Condove, la piazzetta dove sorge il monumento ai donatori di sangue della Fidas, en plein air.

Inaugurato dal sindaco di Condove Jacopo Suppo e dalla presidente della sezione Fidas Caprie Condove Maurizia Gatti durante la recente Fiera della toma, è un luogo di aggregazione e di riposo per adulti e bambini.

Le pedine sono realizzate con materiali di recupero e il pavimento si presta alla perfezione grazie alle caselle bicolore; alla dama gigante si può giocare con un bastone uncinato, quindi senza piegarsi oppure spostando a mano le grosse pedine.

La sezione di Caprie e Condove della Fidas l'ha realizzato vicino al monumento ai donatori: uno stimolo per donare il sangue e un grazie a chi generosamente già lo fa.

La donazione di sangue è un gesto di generosità e di altruismo di cui nelle ultime settimane si è tornato a parlare a livello nazionale grazie all'appello del cantante Fedez, che ne ha avuto bisogno e ne ha compreso il valore in prima persona.

Sono importanti questi appelli di influencer e testimonial famosi, ma è anche indispensabile il prezioso lavoro delle associazioni come la Fidas, cui va il ringraziamento di tutti.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Storie metropolitane: La dama Fidas, en plein air a Condove

VIDEO: Storie Metropolitane: La dama Fidas (Durata: 01' 18")

(24 ottobre 2023)

A Virle l'arte contemporanea dialoga con il Barocco

Nella puntata di questa settimana delle "Storie metropolitane", che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta con i reportage televisivi che vengono pubblicati nel canale Youtube dell'Ente, il "contenitore" è il castello-villa settecentesco che fu dei conti Asinari Piossasco di None, che sorge a Virle ed è attualmente di proprietà dell'Istituto San Vincenzo de' Paoli. Mentre il "contenuto", a dir poco insolito, è l'installazione "Square, perseveranza della forma, libertà del segno", che, il 7 ottobre scorso, ha proposto la nuova collezione di opere dell'artista contemporaneo Andrés Avré.

L'idea di abbinare le proprie opere con un prezioso scrigno di arte e di storia è venuta ad Andrés Avré visitando il castello-villa e ammirando il salone balconato che trecento anni orsono fu affrescato da Giuseppe Dallamano, pittore quadraturista modenese che operò nei cantieri delle residenze sabaude.

Due espressioni artistiche, quella di Dallamano e di Avré, che sono distanti tre secoli e che nonostante tutto possono dialogare. Come già avvenuto in altre occasioni, Avré ha messo a confronto la sua produzione con il luogo storico scelto per la presentazione. Il castello-villa risalente alla prima metà del XVIII secolo è un prezioso gioiello da scoprire e valorizzare: soprattutto il suo salone, dove regna l'illusionistica dilatazione spaziale realizzata dal Dallamano intorno al 1724.

Il quadrato è l'elemento ricorrente che caratterizza tutta l'opera di Andrés Avré fin dai primi lavori. La forma è la cornice di paesaggi dell'anima o la trasfigurazione di orizzonti astratti, in cui il segno diventa cifra espressiva, l'elemento imprescindibile nella costruzione di un equilibrio, mentre luci mutevoli e ombre inaspettate alludono a skyline e paesaggi cari all'artista. L'installazione all'interno del salone del castello ha presentato una selezione di opere su carta e su tela di diverse dimensioni, realizzate con colori acrilici, pigmenti e sabbie.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Storie metropolitane: Andrés Avré a Villa Piossasco a Virle

VIDEO: Storie Metropolitane: il castello di Virle e Andrés Avré (Durata: 04' 38")

(17 ottobre 2023)

A Piscina nella pianura pinerolese arte contemporanea a cielo aperto

Piscina Arte Aperta è un museo diffuso di arte contemporanea che si snoda tra le piazze e vie del paese nella pianura Pinerolese: decine di artisti piemontesi hanno nel tempo trasferito sui muri del paese le proprie opere.

Il progetto nato circa trent'anni fa per iniziativa del pittore locale Antonio Panino, nel tempo ha visto crescere la sua collezione di opere d'arte all'aperto fino a più di settanta opere che oggi, dopo un periodo di abbandono, tornano ad essere valorizzate.

Un grande impegno dell'amministrazione comunale di Piscina, pronta ad offrire al paese un vero e proprio luogo di incontro e di confronto per artisti, pittori, scultori, incisori, ceramisti.

Subito dopo la pandemia, Piscina Arte Aperta è diventata Museo Civico di ARTE CONTEMPORANEA ALL'APERTO con delibera del Consiglio Comunale diretto da Manuela Ghirardi e il progetto di valorizzazione e promozione di questo itinerario artistico ha registrato passi avanti importantissimi a cominciare dal protocollo di intesa sottoscritto con l' Istituto Centrale per il Restauro di Roma che ha dato vita ad un cantiere con attività seminariali per giovani allievi.

Questi i nomi degli artisti che compongono con le loro opere il prezioso patrimonio all'aperto:

GALLERIA FOTOGRAFICA: #storiemetropolitane: Piscina Arte Aperta

VIDEO: Storie metropolitane: Piscina Arte Aperta (Durata: 05' 04")

(10 ottobre 2023)

Ivrea, modello unico ed eccezionale di città industriale

La nuova puntata di Storie metropolitana ci porta a Ivrea, la città che grazie alle illuminate figure di Camillo e Adriano Olivetti, il 1° luglio 2018 in Bahrain è stata inserita dall'Unesco nella Lista del Patrimonio Mondiale come "Ivrea, città industriale del XX secolo" riconoscendone così il "valore universale eccezionale".

Un'ottima occasione di rilancio per tutto il territorio che va sfruttata al meglio attraverso una attenta programmazione e il pieno coinvolgimento dei diversi interlocutori.

Fare sistema, trovare una precisa identità di comunicazione, sviluppare l'attrattività turistica a partire da specifici percorsi formativi queste le prime azioni da mettere in campo e sviluppare così come spiega il Site Manager Unesco Filippo Ghisi.

"L'unicità è davvero un tratto distintivo di Ivrea, città industriale del XX secolo – spiega Ghisi - "Ivrea è un unicum nel panorama delle città industriali. Non è soltanto utopia, luogo architettonico, luogo di produzione, ma tutte queste caratteristiche messe insieme. Un concetto, questo, avviato da Camillo Olivetti, sviluppato da Camillo e portato avanti e amplificato dagli ultimi eredi della famiglia fino agli anno ‘80 del secolo scorso.

Noi dobbiamo quindi fare in modo che questa eredità di etica di morale, di comunità non venga dispersa. Cosa fare? Molto è già stato fatto: il visitor center ad esempio è stato avviato ed è il punto di partenza di tutti i tour olivettiani. Bisogna invece lavorare molto per collegare i vari siti (27 edifici su 72 ettari tra centro e periferia), connettere le varie anime e far dialogare le proprietà".

"Altri aspetti su cui sarà importante concentrarsi – conclude il Site Manager – sono la comunicazione, l'organizzazione e l'attivazione di azioni di fundraising: dobbiamo fare in modo che il sito di Ivrea diventi non solo un polo di eccellenza culturale, ma anche turistica".

GALLERIA FOTOGRAFICA: Ivrea patrimonio Unesco

VIDEO: Storie Metropolitane: Ivrea patrimonio Unesco (Durata: 03' 29")

(03 ottobre 2023)

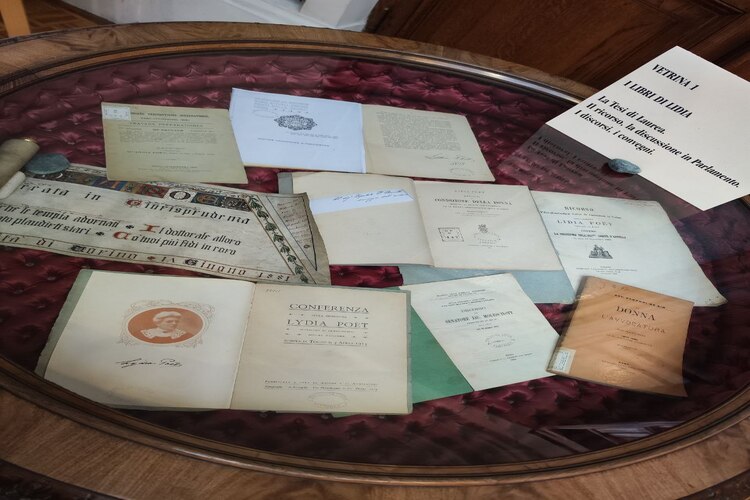

Sulle tracce di Lidia Poët nelle Valli Chisone e Germanasca

Dove nacque Lidia Poet, la prima donna avvocato in Italia ad iscriversi all'Ordine? E dove è sepolta?

La protagonista della serie di grande successo su Netflix era una donna valdese, nata e cresciuta sul territorio della Val Chisone.

Nei giorni scorsi, la Città metropolitana di Torino ha partecipato al tour "La Toga Negata" dedicato alla scoperta della sua straordinaria vita, a cura del Consorzio turistico Pinerolese e Valli, un'associazione attiva da due anni, composta da appassionati del territorio.

Il tour ha preso avvio con la visita a Perrero, nella borgata Traverse, il luogo di nascita di Lidia Poët, dove si può vedere solo dall'esterno la casa in cui venne al mondo; Lidia è sepolta dal 1949 al cimitero di San Martino, con la sua divisione tra la sezione valdese e quella cattolica, separato da un muro. Un'altra tappa significativa quella di Villa Widemann a San Germano Chisone, un edificio storico parte delle proprietà di Vittorio Widemann, il proprietario del cotonificio locale chiuso nel 1977: all'interno, un pezzo di storia unico, la toga appartenuta a Lidia Poët.

Nell'attesa della seconda serie in tv, ci sono altre due possibilità per ammirare questi luoghi e parlare con gli eredi di Lidia Poet, i suoi pronipoti Sandra Ribet, Andrea Garavello e Daniela Trezzi: domenica 8 ottobre oppure le domeniche 5 e 12 novembre scrivendo a info@turismopinerolese.it

Senza dimenticare tutte le tappe nel cuore di Torino valorizzate dalla serie televisiva come luoghi in cui è ambientata la storia di Lidia: tra questi, le stante di Palazzo Cisterna, la sede aulica di Città metropolitana di Torino.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Sulle tracce di Lidia Poet

VIDEO: Storie Metropolitane: un viaggio nella storia di Lidia Poët (Durata: 03' 46")

(28 settembre 2023)

Il Peperone di Carmagnola, storia di un successo che nasce dalla terra

In 120 anni è diventato il simbolo di una città e del suo territorio: all'inizio del XX secolo la pianta peruviana del peperone giunse a Carmagnola, introdotta dal lungimirante orticoltore Domenico Ferrero di Salsasio. Iniziava una storia di lavoro e passione che ha reso la Fiera del Peperone di Carmagnola il più importante evento in Italia tra quelli dedicati ad un singolo prodotto della terra. Il Consorzio di tutela e valorizzazione del Peperone di Carmagnola ha predisposto un marchio e un disciplinare di produzione e ha ottenuto nel tempo l'inserimento nel Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino, il riconoscimento europeo dell'Indicazione Geografica Protetta e l'istituzione di un presidio Slow Food.

Nella nuova puntata delle Storie metropolitane, che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta con i reportage televisivi che vengono pubblicati nel canale Youtube dell'Ente, abbiamo voluto andare a scoprire i segreti della coltivazione del Peperone di Carmagnola, facendoceli raccontare da chi se ne occupa 12 mesi l'anno e ha fatto della qualità del prodotto una missione. Renata Fiorina è la vicepresidente del Consorzio di tutela e valorizzazione del Peperone di Carmagnola e ci ha spiegato che il primo passo per la tutela della qualità e per la produzione di un ortaggio che è una vera e propria esplosione di colori e sapori è il recupero dei semi dalle migliori bacche, accuratamente selezionate per il loro sapore e il loro aspetto. I semi vengono asciugati e conservati sino al mese di gennaio, quando vengono inviati a vivai altamente specializzati, che si occupano di produrre le piantine che verranno poi collocate nelle serre a partire dalle prima settimana di aprile. La messa a dimora delle piantine prosegue poi nella prima settimana di maggio e nella prima di giugno, in modo da distribuire la produzione lungo un periodo adeguato alla richiesta sul mercato. Ad esempio, i peperoni venduti a Carmagnola durante la Fiera Nazionale all'inizio di settembre sono il frutto di piantine messe a dimora ad inizio giugno, mentre la semina è avvenuta nel mese di marzo.

Come tutte le colture orticole, il peperone necessita di essere protetto da parassiti e virosi che, se non contrastati, potrebbero azzerare o fortemente compromettere il raccolto. Renata Fiorina ci ha spiegato che "da alcuni anni a Carmagnola si praticano la lotta integrata e l'agricoltura simbiotica (per agricoltura simbiotica si intende una certificazione di processo delle produzioni agroalimentari di qualità che mira a ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità e funzionalità microbica dei suoli – N.d.r.). Evitiamo il più possibile l'uso di anticrittogamici e di insetticidi, avvalendoci di insetti antagonisti, come l'Orius laevigatus, predatore utilizzato per il controllo dei tripidi, che sono vettori di virosi".

Al consumatore interessato ad acquistare il prodotto fresco e di stagione cosa consigliano i produttori? "Per trovare il prodotto fresco consigliamo di venire a Carmagnola tra l'inizio di luglio e la fine di novembre nelle nostre aziende, ma anche nei banchetti che si trovano in città e nelle strade del circondario e nei negozi locali" risponde Renata Fiorina.

Se si chiede alla vicepresidente del Consorzio di tutela del Peperone di Carmagnola qual è la sua ricetta preferita lei risponde senza indugi “i peperoni arrostiti, magari nel forno a legna, accompagnati dalle acciughe, nella migliore tradizione piemontese!".

E allora buon appetito!

GALLERIA FOTOGRAFICA: Inaugurazione 74esima Fiera Nazionale del Peperone

VIDEO: Carmagnola: la Coltivazione del Peperone (Durata: 03' 05")

(05 settembre 2023)

Zoom Torino, volàno per tutto il territorio del Pinerolese

Un'avventura a piedi, tra Asia e Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nei loro habitat. Tutto questo e molto altro è Zoom Torino, primo bioparco immersivo d'Italia che in questa occasione diventa il protagonista della nuova puntata di Storie metropolitane, la rubrica della Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino, ideata per raccontare il territorio da più punti di vista: storico, culturale, turistico ed economico.

Ed è proprio del risvolto economico di Zoom, il punto su cui l'amministratore delegato Umberto Maccario si sofferma maggiormente spiegando: "Ci troviamo nel Comune di Cumiana, ma il nostro parco si chiama Zoom Torino. Un legame forte e inscindibile quello tra il capoluogo e il territorio metropolitano che contribuisce a registrare numeri importanti sia nel comparto occupazionale - 280 dipendenti, tutti residenti sul territorio - che turistico - nel 2022 sono circa 42 mila i pernottamenti di cui 18 mila nella struttura e 24 mila negli hotel limitrofi -".

Zoom Torino nel 2022 ha raggiunto il traguardo delle 535 mila visite, una cifra da capogiro che lo decreta il bioparco più visitato d'Italia e lo colloca tra le principali mete di visita del nord Italia. Anche i dati del 2023 sono in continua crescita e presto, grazie anche agli ingressi alle spiagge, si raggiungeranno più di 200 mila presenze.

All'interno del bioparco, che si estende su una superficie di circa 160 mila mq, troviamo più di 300 animali e oltre 80 specie, che vivono in 12 habitat. Habitat che sono stati ricreati seguendo fedelmente le caratteristiche dei luoghi di provenienza degli animali in un'ottica di protezione e conservazione delle specie, molte delle quali, tra qualche decina d'anni, esisteranno solo più in strutture protette che, come Zoom, appartengono al circuito EAZA – European Association Zoo e Acquaria.

Una breve passeggiata nei vialetti di Zoom è sufficiente per rendersi conto del grande lavoro che svolgono i keeper, i custodi degli animali, che quotidianamente si prendono cura del benessere della fauna con l'obiettivo di preservarla e conservarla.

Michela Cogo, keeper biologa, laureata all'Università degli Studi di Torino in Conservazione e Biodiversità animale racconta la sua esperienza con trasporto e convinzione parlando di una vocazione al servizio degli animali.

"In questi giorni di caldo eccezionale – spiega Michela – agli animali proponiamo dei ghiaccioli perché è vero che la maggior parte di loro è abituata al caldo, ma le temperature elevate possono comunque dar loro fastidio".

Un'attenzione quindi al benessere e alla riduzione dello stress che trova riscontro concreto e tangibile nelle molteplici nuove nascite che il bioparco registra negli anni.

Proprio poche settimane fa a Zoom Torino è nato un lemure dal ventre rosso, una specie a rischio estinzione che nel bioparco viene tutelata e conservata.

GALLERIA FOTOGRAFICA: #storiemetropolitane Bioparco Zoom Torino

VIDEO: Storie Metropolitane: Bioparco Zoom Torino (Durata: 04' 30")

(31 luglio 2023)

I costumi alpini di Pragelato da vent'anni in mostra al Museo

È lo specchio dell'identità culturale e sociale di un paese di montagna ricco di storia. È il Museo del Costume e delle tradizioni delle genti alpine di Pragelato,natonel 1997 in occasione dei Campionati mondiali di sci alpino. Dopo alcuni anni di allestimento provvisorio nel borgo vecchio di La Ruà, dal 2002 la collezione museale è ospitata in una sede in borgata Rivet, appositamente acquistata e restaurata dall'amministrazione comunale pragelatese.La puntata di questa settimanadelle "Storie metropolitane", che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta con i reportage televisivi che vengono pubblicati nel canale Youtube dell'Ente,è dedicata al ventennale dell'allestimento del Museo del Costume, festeggiato sabato 22lugliodai pragelatesi e dai villeggianti più affezionati alle tradizioni culturali e materiali dell'alta Val Chisone.

Tutto è nato nel 1984 da un'idea dell'allora Sindaco di Pragelato, l'ingegner Gabriele Bermond, che istituì lanostraFondazione con una deliberazione della Giunta comunale. Fu un lascito del dottor Giuseppe Guiot Bourg, per molti anni medicocondotto a Pragelato, a porre le basieconomicheper la nascita dell'istituzione culturale, che, grazie all'aiuto dei pragelatesi, iniziò a raccogliere gli oggetti di uso comune e i meravigliosi costumi tradizionali. Tutti gli oggetti esposti nel Museo sono stati donati dai concittadini.

In occasione dei Campionati Mondiali di sci alpino a Sestriere nel 1997 nella sala consiliare del Comune e in una sala parrocchiale vennero esposti scialli, cuffie, nastri, costumi e oggetti della vita quotidiana tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo. Durante le Olimpiadi Invernali di Torino i visitatori poterono apprezzare il Museo nel suo allestimento definitivo: fu un'occasione di promozione turistica e culturale impensabile soltanto qualche anno prima, considerando quante migliaia di appassionati del salto con gli sci e dello sci nordico frequentarono Pragelato nell'inverno 2006.

Il ventennale del Museo è stato celebrato il 22 luglio scorso.

Il museo raccoglie ed illustra la natura e la funzione di una serie di oggetti d'uso quotidiano in casa e sul lavoro, presentati in differenti ambienti: la stalla, la cucina, la camera da letto, il fienile, la cantina e il caratteristico "croutin": ambienti in cui si respira il passato e si rivivono scene di vita quotidiana emblematiche della laboriosità della gente di montagna e della sua propensione alla vita comunitaria. Nel museo si trovano anche la biancheria per la casa, gli abiti da lavoro e per i giorni di festa e la collezione di antichi costumi tradizionali, che hanno assunto le loro attuali caratteristiche e forme attraverso la progressiva sovrapposizione della cultura savoiarda francofona alla preesistente cultura escartonese francofona provenzale alpina. L'evoluzione maggiore avvenne nel XIX secolo, con le stoffe più leggere in cotone, i nastri, i pizzi e i ricami a colorare e arricchire gli austeri costumi montanari. Particolarmente ricco è poi il corredo di accessori e gioielli in oro: spille, orecchini e, soprattutto, croci.

Il museo è anche il punto di partenza dei percorsi diretti alle suggestive e caratteristiche frazioni, con i forni per la cottura del pane, le antiche fontane e le meridiane: veri e propri itinerari culturali alla riscoperta della saggezza antica. Sulla facciata del museo, in occasione delle Olimpiadi del 2006, l'associazione "Horologium" ha realizzato un grande quadrante solare, che è diventato una sorta di insegna del museo. La struttura principale del quadrante è sostituita dalla figura di una mamma,a dimensione naturale, vestita in un antico costume da festa. La figura femminile è affiancata da un ragazzo. Quest'ultimo ha ai piedi un paio di sci originali, che sono stati tagliati e che, opportunamente affiancati, creano una lama di luce la cui punta è lo gnomone dell'orologio. Le due figure, inserite in un paesaggio alpino, sono inscritte nella sagoma della "toque", la caratteristica cuffia colorata della donna pragelatese, evidenziata in rosso, elemento visivo essenziale e marchio della comunicazione del museo.

GALLERIA FOTOGRAFICA: #storiemetropolitane Pragelato e il museo dei costumi

VIDEO: Storie Metropolitane: Museo del Costume a Pragelato (Durata: 03' 39")

(24 luglio 2023)

A Ceres si festeggia la birra... omonima

Chissà quanti negli anni si saranno chiesti se quella birra nota in tutto il mondo si produce proprio a Ceres, paese della Val d’Ala che ha lo stesso nome della marca danese? No, quella birra non si produce a Ceres, ma i 60 anni della presenza del marchio in Italia vengono celebrati sabato 22 luglio proprio nel paese delle Valli di Lanzo, con un evento che va oltre i confini nazionali perché a Ceres sono giunte richieste di partecipazione anche dall’estero.

A Cares l'evento lo inseguivamo da anni e stanno cercando di organizzarlo al meglio, per renderlo indimenticabile ed accogliere le migliaia di persone che visiteranno il paese con tutti i servizi necessari e adeguati. Ceres e l’intera Val d’Ala sono mobilitati, con le amministrazioni comunali, le Pro Loco, i volontari e, soprattutto, con l’entusiasmo dei giovani, che non vedono l’ora di accogliere i loro coetanei e far festa con loro. Nel centro storico i visitatori troveranno, oltre alla loro birra preferita, giochi, musica, intrattenimenti per giovani, meno giovani, anziani e famiglie. Perché la filosofia dell’evento è quella di festeggiare il sessantennale della Ceres in Italia senza eccessi e in allegria, con la voglia di condividere un bel momento in una bella cornice alpina. Grazie alle Pro Loco, la Val d’Ala e più in generale le Valli di Lanzo proporranno i loro prodotti e i loro piatti tipici. A Ceres si stanno specializzando nei grandi eventi, visto che all’inizio di luglio hanno ospitato un arrivo del Giro d’Italia femminile. Il sessantennale della Ceres in Italia è una sorta di “prova del fuoco”, per testare la capacità della comunità locale di gestire una serata la cui riuscita potrebbe lanciare il paese nel mercato turistico nazionale e non solo. La sera del 22 luglio i visitatori sono invitati a degustare, passeggiare, ascoltare musica e assistere ad esibizioni dal piazzale Grande Torino (dove è stato allestito un palatenda) alla piazza del Municipio, da piazza Europa a piazza IV Novembre e sù, sino al campanile gotico lombardo di Santa Marcellina, simbolo iconico del paese. La logistica dell’evento non è banale, perché, per offrire a tutti la possibilità di parcheggiare l’auto nei paesi vicini e arrivare nel centro storico con i bus navetta.

I biglietti gratuiti per accedere al centro storico di Ceres nel tardo pomeriggio e nella serata del 22 luglio sono esauriti, ma si può tentare con la lista d’attesa al link urly.it/3wb9c

GALLERIA FOTOGRAFICA: A Ceres si festeggia la birra... omonima

VIDEO: La grande festa della birra a...Ceres (Durata: 04' 38")

(22 giugno 2023)

A Palazzo Cisterna con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti per una cultura accessibile e inclusiva

Palazzo Dal Pozzo della Cisterna è la sede aulica della Città metropolitana di Torino, un luogo all'interno del quale si intrecciano secoli di storia, di personaggi, di trasformazioni architettoniche e variazioni di destinazioni d'uso. È un palazzo sicuramente degno di essere conosciuto da torinesi e non che infatti, con grande entusiasmo, aderiscono alle occasioni di visita e apertura al pubblico.

Il racconto della nuova puntata di "Storie metropolitane", rubrica che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino realizza attraverso video pubblicati sul canale Youtube dell'Ente, parte proprio da qui e da una richiesta della sezione torinese dell'Uici-Unione italiana ciechi e ipovedenti: quella di realizzare una visita del Palazzo con un'attenzione particolare alle persone con disabilità visiva.

Portavoce di questa richiesta, che è si è trasformata in una bellissima sfida per scoprire e sperimentare un modo in più per raccontare la storia di questo luogo, è stato Christian Bruno, consigliere dell'Uici con delega alla cultura accessibile. L'Uici infatti da oltre cento anni cerca di migliorare la vita delle persone con disabilità visiva in tutti gli ambiti: il lavoro, lo studio e in questo caso specifico la cultura.

La visita degli ambienti aulici di Palazzo Cisterna è così diventata una visita inclusiva e accessibile, grazie anche alle caratteristiche insite del luogo che hanno consentito di intrecciare la storia e le vicende qui avvenute toccando con mano le differenze dei materiali e un'infinità di dettagli.

Come Christian Bruno ha sottolineato, "quello che viene fatto per le persone con disabilità si ripercuote favorevolmente sulla collettività, perché esplorare un luogo tattilmente comporta la conoscenza di aspetti che, magari, non vengono così presi in considerazione, e sono convinto che la nostra esperienza porterà vantaggio anche a chi, vedente, verrà in futuro a visitare questo luogo".

A conferma delle parole di Christian Bruno la storia e l'architettura di Palazzo Cisterna hanno preso forma in un'infinità di particolari letteralmente a portata di mano: dal portone in ferro battuto, nei cui dettagli è scritta buona parte della storia, al marmo bianco di Carrara dello scalone d'onore, che contrasta con la ruvidità della pietra serena degli inserti; dai soffitti a cassettoni che – come abbiamo scoperto - in un punto si riescono a toccare, ai motti e alle imprese di casa Savoia incisi nella pietra serena sui camini del piano nobile; dagli intarsi delle cassapanche e delle porte alle sculture del Bistolfi nella sala Marmi.

Un'esperienza decisamente arricchente per tutti e che auspichiamo possa presto ripetersi.

Il video della puntata, con le parole di Christian Bruno e le impressioni di Luisa, Paolo e Alessio, è disponibile su YouTube al link https://youtu.be/py6FkBLRMlU

(17 luglio 2023)

Elisa Talentino, l'artista canavesana per il Salone del Libro

"L'odore subito ti dice senza sbagli quel che ti serve di sapere; non ci sono parole, né notizie più precise di quelle che riceve il naso".

Da questa fine riflessione di Italo Calvino presente ne "Il mondo scritto dei sensi" parte il racconto della la nuova puntata delle "Storie metropolitane" che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino realizza attraverso video pubblicati sul canale Youtube dell'Ente.

Parliamo di odore perché entrando nello studio di Elisa Talentino si è avvolti dal tipico profumo di colori, smalti e china e si è immediatamente trasportati in una dimensione artistica.

Elisa è una giovane artista che lavora con l'illustrazione, la grafica, la pittura e l'animazione seguendo i progetti dall'ideazione fino alla realizzazione.

Originaria di Castellamonte, il paese del canavese famoso in tutta Italia e oltre per la Ceramica, Elisa ha frequentato il prestigioso Istituto d'Arte Faccio, una vera e proprio eccellenza del nord Italia, e ha proseguito gli studi artistici all'Accademia delle Belle Arti di Torino diplomandosi in Pittura.

Negli ultimi anni si è specializza nella stampa: attraverso la tecnica della serigrafia crea personalmente stampe con tecniche sperimentali.

Il suo atelier principale, in questi mesi in ristrutturazione, si trova a Torino, ma il suo cuore è rimasto in Canavese dove, nella casa della zia di Sant'Antonio frazione di Castellamonte, ha ricavato un pied a terre artistico dove si trovano tutti gli strumenti del mestiere come colori, pennelli, cartelle, stampi, fogli, rastrelliere e una splendida stufa in ceramica di Castellamonte regalatele dalla nonna.

Uno degli ultimi lavori di Elisa è la realizzazione del manifesto della edizione XXXV del Salone del Libro che quest'anno ha come tema "Attraverso lo specchio".

L'illustrazione creata per il Salone è il racconto di un viaggio tra reale e fantastico, tra veglia e sogno.

Una giovane ragazza varca il confine del tangibile e incontra il suo doppio in una dimensione fantastica. L'attraversamento della soglia avviene da un prato, che muta in abito vivo e abitato nell'altra sé stessa. Il coniglio bianco che fa capolino da sotto l'abito-prato è un omaggio all'Alice di Carroll, così come la casetta, tanto minuscola da poter essere ospitata in un pezzo di vestito.

Un'immagine che, a seconda dell'interpretazione, invita al viaggio nel lato magico di ciascuno di noi, o indica il passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, un rito di passaggio in cui si muta.

Tra i numerosi lavori realizzati da Elisa ricordiamo le illustrazioni per The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, Hachette, Bloomsbury Publishing, Yale University Press, La Repubblica, Il Corriere, Mondadori, Einaudi, Bur-Rizzoli, Bompiani, Il Saggiatore, Edizioni e/o, Goethe Institut. Sue sono le illustrazioni delle copertine dell'opera completa di Dacia Maraini per il Corriere della Sera-Bur-Rizzoli.

Nel 2020, insieme a Sara Gamberini, ha pubblicato per la casa editrice per ragazzi Topipittori il libro illustrato "Quando il mondo era tutto azzurro".

Ha vinto per due anni consecutivi (2017/2018) la Gold Medal del 3×3 Mag Professional Show di New York ed è stata selezionata in concorsi internazionali di illustrazione come Ilustrarte (2014), Bologna children book fair (2015) e Society of Illustrators Mostra annuale (2019 e 2020).

Una selezione delle sue opere fa parte della Collezione Permanente della Farnesina di Roma, Collezione d'Arte Contemporanea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In queste settimane sta lavorando ad una mostra prevista in estate a Pechino.

Molti i progetti in cantiere e molti i sogni ancora da realizzare per questa artista che è un orgoglio per Castellamonte e per tutto il territorio metropolitano.

A Elisa un grande in bocca al lupo da tutta Città metropolitana di Torino!.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Elisa Talentino, un'artista per il Salone del Libro 2023

VIDEO: Elisa Talentino: L'illustratrice del Salone del Libro2023 (Durata: 06' 05")

(17 maggio 2023)

Storie metropolitane: il Carnevale di Chivasso tra storia e mitocani

Antiche usanze, festose sfilate, danze corali e costumi sgargianti: benvenuto Carnevale!

Dopo tre anni in cui le sfilate e i grandi eventi sono stati annullati a causa della pandemia, quest'anno tornano sul territorio importanti carnevali, come, ad esempio quello storico di Chivasso.

Di questo grande evento che ha come protagonisti la Bela Tolera e l'Abbà si occupa la nuova puntata delle "Storie metropolitane" che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta attraverso video pubblicati sul canale Youtube dell'Ente.

La nuova puntata si può vedere al link https://youtu.be/bPq-Huyw3Rs

Martedì grasso, è stata incontrata a Palazzo Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino, dalla consigliera metropolitana Sonia Cambursano e dall'assessora comunale della Città di Torino Gianna Pentenero, tutta la corte 2023 dello storico carnevale di Chivasso.

La Bela Tolera, Arianna Greco e l'Abbà, Franco D'Aguanno, accompagnati dal Presidente della Pro Loco Chivasso L'Agricola, Davide Chiolerio e dall'amministrazione comunale chivassese hanno portato all'attenzione la grande valenza culturale dello Storico Carnevalone che animerà le vie del centro storico domenica 26 febbraio.

Il Carnevale a Chivasso vanta origini antiche: nel Quattrocento un gruppo di buontemponi eleggeva, a capo della propria "Società degli Stolti", l'Abbà che provvedeva ad istituire tasse e balzelli curiosi. Argomentazioni religiose indussero gli affiliati a cambiare costume e a assumere come patrono San Sebastiano: l'Abbà divenne allora titolare di privilegi nei giorni di Carnevale e fino al 1878 mantenne queste prerogative per poi scomparire come figura.

Il 1905 vede la nascita del Personaggio femminile del Carnevale, la Bela Tolera, fanciulla in grado di incarnare le caratteristiche della Città di allora, centro mercatale di rilevante importanza. L'appellativo traeva le proprie origini da una leggenda legata al campanile, nei tempi antichi rivestito di latta, o forse dallo spirito, fortemente commerciale, dei chivassesi d'inizio secolo. La riscoperta delle tradizioni si deve al "Circolo di Agricoltura, Industria e Commercio"

comunemente detto, in forma abbreviata "L'Agricola", fondato nel 1862, sodalizio importante per i chivassesi che, fin dalle sue origini, legherà indissolubilmente il proprio nome al Carnevale.

Ancora oggi la Pro Loco L'Agricola, insieme all'amministrazione comunale, è la macchina organizzatrice di questo grande evento.

La consueta sfilata di gruppi mascherati di Borghi e Frazioni di Chivasso, carri allegorici e maschere ospiti animeranno le vie del centro domenica 26 febbraio coinvolgendo chivassessi e non in una festa che è un modo, come ricorda bene il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, per far rivivere un glorioso passato e per rigenerare le potenzialità che portano Chivasso ad accettare e vincere le sfide del domani.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Maschere di Chivasso

VIDEO: Storie metropolitane: il Carnevale di Chivasso tra storia e mito (Durata: 04' 12")

(22 febbraio 2023)

Il fiuto di Myrtille per prevenire l'avvelenamento dei cani

"Oggi è morta Sole, una cagnetta dolce e tenera che non faceva male a nessuno, uccisa da un veleno buttato nel parco": inizia così il messaggio appeso all'ingresso del Giardino dei Giusti a Nichelino, dove pochi giorni fa una padrona ha pianto la sua fedele amica. L'allarme per le esche avvelenate sparse nel parco di 15 mila metri quadrati in via Del Pascolo è uno dei tanti diffusi negli ultimi mesi. Del doloroso tema delle esche avvelenate si occupa la nuova puntata delle "Storie metropolitane" che la Direzione Comunicazione della Città metropolitana di Torino racconta con i reportage televisivi che vengono pubblicati nel canale Youtube dell'Ente. Il reportage lo si può vedere all'indirizzo https://youtu.be/sLCxmnr84N8.

A Nichelino è stata trovata una polverina bianca su alcune foglie sistemate sotto i cespugli, vicino alle panchine e lungo il vialetto principale del parco. Nella mattinata di lunedì 6 febbraio ad ispezionare il Giardino dei Giusti è intervenuta l'unità cinofila antiveleno della Polizia locale della Città metropolitana di Torino, di cui fanno parte l'istruttore direttivo di vigilanza e vice commissario Carlo Geymonat e il cane pastore australiano Myrtille, di cui Geymonat è conduttore. "Il pericolo per i nostri amici a quattro zampe è costante. - spiega Geymonat – Occorre fare molta attenzione quando si portano fuori i cani, anche perché con le nostre ispezioni svolgiamo una funzione di prevenzione e deterrenza, per far capire chi si macchia di questo odioso reato che non sempre può farla franca. Ma noi non possiamo essere ovunque e interveniamo sovente su segnalazione di episodi come quello avvenuto a Nichelino". L'importante è quindi che i padroni dei cani rispettino le regole di comportamento, raccogliendo le deiezioni dei loro amici a quattro zampe, ma soprattutto che non li lascino liberi nei parchi e che controllino il loro comportamento, per evitare che durante le passeggiate al guinzaglio possano trovare e ingoiare cibo non sicuro.

Ma cosa si può fare in caso di emergenza? "Chi trova bocconi avvelenati deve segnalarlo alle forze dell'ordine o agli uffici sanitari competenti: Vigili Urbani, Carabinieri Forestali, Polizia Metropolitana, Asl, ecc. - spiega Carlo Geymonat – I soggetti competenti sul territorio lavorano in sinergia e, chiamando il numero di emergenza 112, si consente alla rete di attivarsi per interventi di emergenza per la bonifica dei luoghi in cui sono stati segnalati bocconi avvelenati". La mattina del 6 febbraio durante il sopralluogo della Polizia Metropolitana nel Giardino dei Giusti, che fortunatamente non ha portato al rinvenimento di bocconi avvelenati, era presente Valentina Cera, Consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanili, sociali e di parità, oltre che Consigliera comunale della Città di Nichelino. "Questo servizio è emblematico del ruolo della Città metropolitana di Torino a sostegno dei territori. - sottolinea la Consigliera Cera – per i cittadini è importantissimo il servizio svolto da Myrtille e dal suo conduttore. I controlli che vengono effettuati hanno una funzione di deterrenza, per contrastare un reato orribile come l'avvelenamento degli animali".

Le esche avvelenate nelle aree montane vengono usate pensando di difendere il bestiame da orsi e lupi, per liberarsi della concorrenza di volpi e rapaci nella caccia di lepri e fagiani o addirittura, nelle aree urbane, per eliminare gli animali dei vicini. Ma il veleno non sceglie le sue vittime e le esche possono contaminare corsi d'acqua e terreni provocando danni incalcolabili agli ecosistemi anche nel tempo. Le unità cinofile antiveleno sono formate dalla coppia cane-conduttore che, attraverso un intenso percorso di formazione, sviluppa una fortissima intesa e reciproca comprensione. Sono costituite da militari dell'Arma dei Carabinieri, da guardiaparco e altro personale degli Enti Parco, da agenti delle Polizie provinciali, del Nucleo regionale di vigilanza faunistica della Regione Liguria, della Polizia locale della Città metropolitana di Torino. I cani antiveleno specializzati nell'individuare quantità anche minime di sostanze tossiche sparse sul terreno. L'attività delle unità cinofile è inquadrata nel progetto europeo LIFE WolfAlps EU "Azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane a livello di popolazione alpina".

GALLERIA FOTOGRAFICA: Myrtille alla ricerca dei bocconi avvelenati

VIDEO: Storie metropolitane: Il cane antiveleni Mirtylle ancora in azione a Nichelino (Durata: 03' 10")

(08 febbraio 2023)

Valore alla lana sulle Alpi GRAIE

Ricreare una filiera della lana locale e valorizzare la funzione sociale del pastore, custode delle Terre Alte: è l'obiettivo di un progetto dell'Unione Montane Alpi Graie, che è partito da una semplice constatazione: la lana delle pecore delle Valli di Lanzo e di molti altri territori è diventata da troppo tempo un prodotto senza sbocchi sul mercato, addirittura un rifiuto da smaltire.

La materia prima tessile naturale e sana per eccellenza, che per secoli ha vestito e protetto generazioni di europei, è ormai considerata un'eccedenza, uno scarto senza valore. L'unione Montana Alpi Graie si propone di ricostruire una filiera economicamente sostenibile, individuando strade commerciali alternative, da percorrere insieme a tutti i soggetti interessati: dagli allevatori agli artigiani, dai commercianti ai consumatori più attenti alla qualità dei materiali e dei tessuti; senza dimenticare la ricerca universitaria che può supportare scientificamente la rinascita della filiera.

È stato redatto un progetto triennale, che ha avuto riscontri positivi dagli allevatori, dai commercianti e dai consumatori. La lana di migliore qualità può essere filata, mentre quella di qualità inferiore può essere comunque utilizzata per imbottiture. È un prodotto sostenibile, considerando le modalità di gestione del bestiame e il contributo delle pecore per la manutenzione dei prati montani. Se la montagna viene abbandonata perdiamo i prati, a favore di boschi selvatici, mentre il gregge ovino tiene puliti i prati e li fertilizza.

Nelle Unione Montane Alpi Graie e Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ci sono circa 35 aziende zootecniche che credono nella possibilità di valorizzare la lana delle circa 4.000 pecore allevate sul territorio.

Nelle Valli di Lanzo nessuno si illude che la lana abbia immediati sbocchi di mercato. Inoltre il numero di aziende zootecniche locali è diminuito negli ultimi anni. Per questo il progetto è stato calibrato per un numero di capi inferiore a 4.000. Le pecore si trovano perlopiù in aziende che praticano l'allevamento dei bovini e dei caprini, ma, tenendo conto che ogni pecora produce ogni anno da 2,5 a 3 chilogrammi di lana, il tema dello smaltimento e dell'auspicabile valorizzazione si pone.

La scommessa sulla lana delle Valli di Lanzo è appena partita e non sarà semplice vincerla, ma l'entusiasmo degli operatori economici e degli amministratori locali non manca.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Valorizzazione filiera della lana Valli di Lanzo

VIDEO: Storie metropolitane: Un futuro per la lana delle Valli di Lanzo (Durata: 02' 26")

(26 gennaio 2023)

A Bruzolo il mistero del monumento nascosto

Il secolare monumento dedicato a Ermelino Matarazzo che si trova a Bruzolo, in località Posta, sul ciglio della strada statale 25, un po' nascosto dalla vegetazione e oggi non in perfette condizioni, sarà presto ripulito, restaurato, dotato di un degno impianto di illuminazione e restituito all'onor del mondo grazie all'iniziativa dell'associazione Vivant, presieduta da Fabrizio Antonielli d'Oulx, in cordata con il Comune di Bruzolo, la rivista Segusium-Arte e storia della Valle di Susa, il Rotary Club Susa-Valle Susa e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino: una raccolta fondi che si è avvalsa del contributo di alcune aziende locali e di offerte da parte di componenti della famiglia Matarazzo, residenti sia in Italia che in Brasile, e di abitanti di Bruzolo.

Ma chi era Ermelino Matarazzo e perché in quel di Bruzolo, oltre al monumento, sono dedicati alla sua memoria la strada principale e la locale scuola materna?

Figlio terzogenito di Francesco – il grande capitano di industria che, partito nel 1880 dalla provincia di Salerno alla volta del Brasile per cercare fortuna nel commercio, in pochi decenni divenne il più importante imprenditore del continente sudamericano costruendo un impero formato da centinaia di fabbriche, in cui lavoravano quasi 30mila dipendenti – Ermelino, che il padre aveva prescelto quale suo successore a capo delle industrie di famiglia, divenne a trentasette anni, suo malgrado, una sorta di nume tutelare del paese valsusino. Accadde che il 25 gennaio 1920, trovandosi in Italia, egli transitasse da Bruzolo percorrendo in automobile, insieme al fratello Giuseppe e ad alcuni amici, la strada che doveva portarlo a Susa, da dove poi la comitiva sarebbe partita per una gita con le slitte verso il Moncenisio. E proprio lì, in località Posta, Ermelino trovò la morte: la sua meravigliosa Packard, 12 cilindri in linea, cambio manuale a quattro velocità, 75 cavalli, omologata per 7 passeggeri, uscì di strada e si rovesciò nel fossato.

Francesco Matarazzo volle allora celebrare la memoria del suo figlio prediletto facendo costruire in paese l'asilo infantile ed erigendo un monumento sul luogo della tragedia: alto circa 6 metri, con la figura di una donna piangente, già razionalista ma con sentori ancora liberty, disegnato da Giuseppe De Negri e realizzato dallo studio Vandone di Cortemiglia.

Secondo il cronoprogramma, i lavori di restauro si concluderanno entro febbraio.

GALLERIA FOTOGRAFICA: Storie Metropolitane: Il mistero del monumento nascosto a Bruzolo

VIDEO: Storie Metropolitane: Il mistero del monumento nascosto a Bruzolo (Durata: 05' 40")

(11 gennaio 2023)

Torino Heritage a Sant'Ambrogio in ValSusa, dove la passione per l'auto incontra la storia

Un luogo in cui condividere la passione per le auto d'epoca, perché, oltre all'aspetto tecnologico e grazie al design, l'automobile è anche e soprattutto una forma di arte applicata ed è indissolubilmente legata alla cultura del XX secolo.

A Sant'Ambrogio, ai piedi della Sacra di San Michele, in quella che un tempo era la fabbrica in cui nascevano le motociclette Itom, l'associazione Torino Heritage ha realizzato una club house, un'autorimessa in cui i soci collezionisti possono custodire le loro vetture e un'officina dedicata a far tornare le veterane all'antico splendore e alla piena efficienza.

Per la prima puntata di una nuova rubrica, che abbiamo deciso di intitolare "Storie metropolitane", siamo andati a conoscere i promotori di quella che è diventata una vera e propria "Casa dell'auto d'epoca", a pochi chilometri dalla capitale italiana dell'auto e ai piedi di strade di montagna che hanno fatto la storia dell'automobilismo, prima fra tutte la Statale 25 del Moncenisio, dove le rombanti quattroruote iniziarono a correre nel lontano 1902.

Quando gli appassionati si ritrovano a Sant'Ambrogio possono contare anche sulla degustazione e sulla ristorazione offerte dall'adiacente Birrificio San Michele, anch'esso installato in quello che è un vero e proprio tesoro di archeologia industriale.

Torino Heritage è nata per sensibilizzare un pubblico locale ed internazionale sulla storia e sul patrimonio industriale di Torino e dell'intero territorio metropolitano.

A Sant'Ambrogio i proprietari trovano un deposito per le auto e un'officina specializzata, ma anche percorsi suggestivi per le auto storiche, come i colli del Moncenisio e del Lys. Si possono incontrare tutte le generazioni di appassionati, dai ragazzi agli anziani che hanno avuto una storia professionale nell'industria dell'auto e desiderano trasmettere le loro conoscenze ed esperienze. Perché la documentazione in consultazione, le riviste specializzate e gli oggetti legati alla storia dell'automobile consentono di approfondire l'evoluzione della produzione, della meccanica e dello stile delle carrozzerie.

I proprietari di vetture storiche possono depositarle in questo spazio, che non è un museo, con la possibilità di ritirarle in qualsiasi giorno e in qualsiasi momento della giornata, con un accesso dedicato e sicuro, perché la struttura è ovviamente protetta da un sistema di allarme antifurto e telecamere.

Le circa 40 vetture attualmente depositate sono tutte funzionanti e nell'officina annessa i proprietari possono far effettuare interventi di manutenzione. La nostra idea è stata quella di far rivivere un vecchio opificio, che fu originariamente un cotonificio e successivamente una fabbrica di motociclette, creando un polo culturale e un centro in cui si possono trovare le adeguate competenze meccaniche per gestire una vettura storica.

Questa storia metropolitana continua, perché l'ambizione dei promotori di Torino Heritage è di recuperare nuovi spazi dell'antico opificio di Sant'Ambrogio per ospitare altre veterane con i loro proprietari e altri oggetti che ripercorrono l'evoluzione della mobilità privata negli ultimi 120 anni.

GALLERIA FOTOGRAFICA: #storiemetropolitane: Torino Heritage

VIDEO: Storie metropolitane: Torino Heritage (Durata: 05' 30")

(26 febbraio 2024)